Osteoporose

Erstelldatum: 09.01.2023

Was ist Osteoporose?

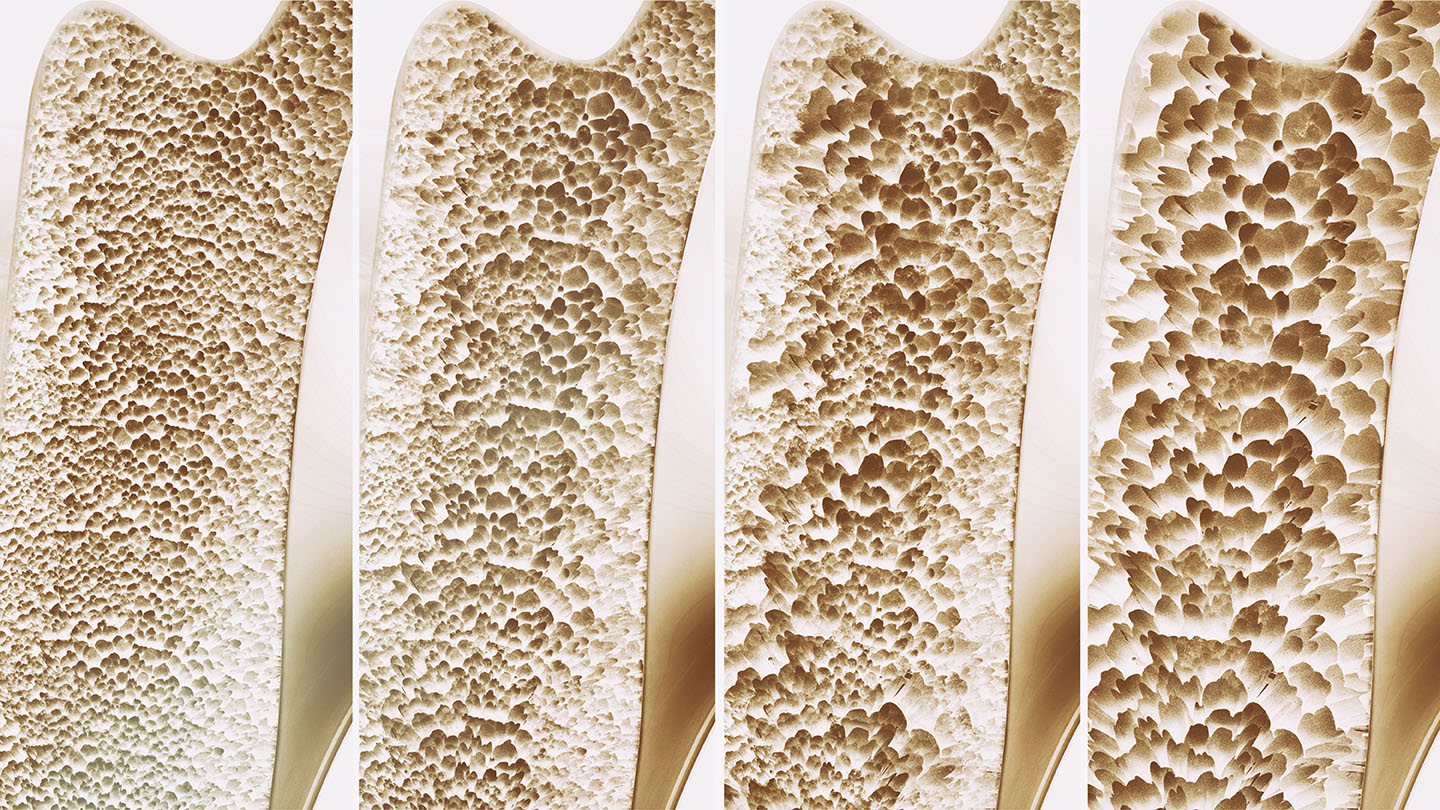

Osteoporose, im Volksmund auch als „Knochenschwund“ bekannt, bezeichnet eine vorwiegend im Alter auftretende Skeletterkrankung. Aufgrund eines verstärkten Abbaus der Knochensubstanz werden Knochen porös, instabil und somit auch anfälliger für Brüche. Die Krankheit ist weit verbreitet; allein in Deutschland leben etwa 6 Millionen Menschen mit Osteoporose. Am häufigsten betroffen sind dabei Frauen höheren Alters.

Dass die Dichte der Knochen mit zunehmendem Alter abnimmt, ist grundsätzlich normal. Erst wenn die Knochendichte einen bestimmten Wert unterschreitet und damit das Risiko für Knochenbrüche erhöht ist, bezeichnet man dieses Phänomen als Osteoporose.

Ursachen – Was führt zu Osteoporose?

Knochen bestehen im Inneren aus feinen Knochenbälkchen, die ein „Gerüst“ bilden und dem Skelett so Stabilität und Form verleihen. Dieses Knochengerüst kann man sich wie einen harten Schwamm vorstellen, in denen zusätzlich Mineralstoffe eingelagert sind. Die Stabilität der Knochen ist sowohl von Form und Dichte des Knochengerüstes als auch von dessen Mineralstoffgehalt abhängig. Bilden sich besonders viele Knochenbälkchen zurück, sodass die Hohlräume im Inneren des Knochens größer werden und er folglich an Stabilität verliert, spricht man von Osteoporose.

Die Knochendichte eines gesunden, jungen Menschen nimmt zu, bis sie im 15. Lebensjahr (bei Mädchen) beziehungsweise im 20. Lebensjahr (bei Jungen) ihren Höchststand erreicht und dort etwa bis zum 30. Lebensjahr stagniert. Dann beginnt langsam die Abnahme der Knochendichte, die sich mit dem Alter weiterhin beschleunigt; insgesamt wird mehr Knochenmasse abgebaut als aufgebaut. Auch gesunde ältere Menschen verlieren pro Jahr zwischen 0,5 und 1 Prozent ihrer Knochenmasse, bei Osteoporose-Betroffenen kann dieser Wert jedoch bis zu 6 Prozent betragen. Frauen ab 50 Jahren sind von Osteoporose beziehungsweise vom beschleunigten Knochenabbau überdurchschnittlich häufig betroffen, was auf Hormonveränderungen in der Menopause zurückzuführen ist: Das weibliche Geschlechtshormon Östrogen fungiert als eine Art Bremse für den Abbau der Knochenmasse. Sinkt nun in den Wechseljahren der Östrogenspiegel, sodass der abbremsende Effekt verloren geht, schreitet folglich der Knochenabbau schneller voran.

Primäre und Sekundäre Osteoporose

Man unterscheidet grundsätzlich zwei Formen der Osteoporose. Ist kein konkreter Auslöser für die Osteoporose-Erkrankung erkennbar, sprechen Mediziner*innen von einer primären Osteoporose. Sie entsteht durch den natürlichen, altersbedingten Umbau der Knochenstruktur oder bei Frauen durch den Östrogenmangel nach den Wechseljahren, nicht etwa durch eine andere Vorerkrankung. Die primäre Osteoporose betrifft mit 95% den größten Teil aller Patient*innen. Deutlich seltener tritt die sogenannte sekundäre Osteoporose auf. Diese Form des „Knochenschwundes“ entsteht als Folge einer anderen Grunderkrankung, wobei die möglichen Ursachen vielfältig sind. Nicht nur Krankheiten wie die rheumatoide Arthritis, Schilddrüsenüberfunktion und Hormonstörungen, sondern auch Tumorerkrankungen oder ein medikamentös bedingter Knochendichteverlust können zu einer sekundären Osteoporose führen.

Symptome – Woran erkennt man Osteoporose?

Da eine Erkrankung an Osteoporose grundsätzlich nicht spürbar ist, bleibt sie häufig unbemerkt oder wird erst spät diagnostiziert, wenn bereits vermehrt Knochenbrüche ohne erkennbaren Grund auftreten. Auch die aus unbehandelten Brüchen resultierenden Schmerzen, beispielsweise im Rücken, an der Hüfte oder im Knie, werden oft nicht als Osteoporose-Symptome erkannt. Wirbelkörperbrüche zählen zu den häufigsten Beschwerden von Osteoporose-Patient*innen und führen oft zur Verformung der Wirbelsäule sowie damit einhergehender Fehlbelastung der Rückenmuskulatur. Der für weit fortgeschrittene Osteoporose typische „Rundrücken“ beziehungsweise ein deutliches Abnehmen der Körpergröße bei zusammengesackter Körperhaltung ist eine häufige Folge von Wirbelkörperfrakturen. Charakteristische Stellen für osteoporosebedingte Brüche sind außerdem die Ober- und Unterarme sowie die Hüfte. Insbesondere Oberschenkelhalsbrüche treten bei Menschen ab 80 Jahren häufiger auf, können ernstzunehmende Komplikationen und Einschränkungen der Beweglichkeit verursachen und durchaus auch zur Pflegebedürftigkeit führen. Grundsätzlich weisen vor allem Brüche, die bereits durch leichte, harmlose Stürze, durch Fehlbelastungen wie beispielsweise dem Heben einer schweren Einkaufstasche oder sogar ganz ohne erkennbaren Anlass auftreten, auf Osteoporose hin. Das Aufsuchen eines Arztes zur Untersuchung auf Osteoporose ist insbesondere dann notwendig, wenn Patient*innen mehrere dieser sogenannten „Fragilitätsbrüche“ innerhalb von einem Jahr erleiden, was ein typisches Osteoporose-Symptom darstellt.

Diagnose - Wie wird Osteoporose festgestellt?

Liegen ebengenannte Symptome sowie eventuell zusätzlich Risikofaktoren wie Untergewicht, Kalzium- oder Vitamin D-Mangel, Rauchen oder übermäßiger Alkoholkonsum vor, können körperliche Untersuchungen und Befragung durch einen Arzt bereits zum Stellen der Diagnose ausreichen. Klinisch sichergestellt werden kann die Osteoporose-Diagnose durch eine Knochendichtemessung, bei der mithilfe von Röntgenstrahlen der Mineralsalzgehalt der Knochen bestimmt wird.

Therapie - Wie wird Osteoporose behandelt?

Auch, wenn Osteoporose grundsätzlich nicht heilbar ist, kann das Voranschreiten der Krankheit durch medikamentöse und andere Behandlungen aufgehalten werden. Verschiedene Medikamente können eingesetzt werden, um den übermäßigen Knochenabbau zu verhindern oder den -aufbau zu fördern. Außerdem ist eine ausreichende Aufnahme von Kalzium und Vitamin D essenziell, die entweder aus ausgewogener Ernährung und genug Sonnenlicht hervorgehen oder in Form von zusätzlichen Präparaten eingenommen werden können. Physiotherapie und genug Bewegung sind für Osteoporose-Patient*innen wichtig, um die Muskeln zur Entlastung und zum Schutz der Knochen zu trainieren. Dabei können beispielsweise leichtes Kraft- und Lauftraining, Schwimmen oder Tennis wirkungsvoll sein, wobei Art und Ausmaß des Trainings bestenfalls mit Ärzten und Physiotherapeuten abgesprochen werden sollten.

Prävention – Wie kann man einer Osteoporose vorbeugen?

Um das Risiko, an Osteoporose zu erkranken, zu minimieren, sollte vor allem auf eine gesunde, aktive Lebensweise mit genug Bewegung, Sonnenlicht zur Vitamin-D-Aufnahme und eine ausreichende Kalziumzufuhr geachtet werden. Ein Verzicht auf Zigaretten sowie Alkohol ist ebenfalls zu empfehlen. Damit osteoporosebedingte Knochenbrüche verhindert werden können, sollten darüber hinaus auch Maßnahmen ergriffen werden, die die Sturzgefahr von Osteoporose-Betroffenen verringern. Hierfür ist eine sturzsichere Wohnung ausschlaggebend, wobei Handläufe für Treppen, rutschfeste Stufen und Teppiche sowie helles Licht hilfreich sind und Stolperfallen wie freiliegende Kabel entfernt werden sollten. Da im Alter sowohl die Sehkraft als auch Muskeln, Hör- und Gleichgewichtssinn schwächer werden, vermeiden Osteoporose-Patient*innen häufig aus Unsicherheit und Angst vor Knochenbrüchen viel Bewegung oder stützen sich häufig ab. Um jedoch zu verhindern, dass der Gleichgewichtssinn infolgedessen weiter schwindet und die Sturzgefahr dadurch wieder steigt, sind genug Bewegung und ein gutes Körpergefühl essenziell. Eine Erhaltung oder Verbesserung der Koordination und des Gleichgewichts können beispielsweise durch Physiotherapie oder Yoga erreicht werden. Zur Minimierung der Sturzgefahr sollte außerdem unbedingt auf eine gute Sehfähigkeit, gegebenenfalls durch das Tragen einer Brille in passender Stärke, geachtet werden. Eine Gehhilfe oder ein Rollator sind ebenfalls zu empfehlen, wenn Osteoporose-Patienten beim Laufen bereits sehr unsicher oder sturzgefährdet sind.

Quellen:

https://www.gesundheitsinformation.de/osteoporose-und-knochenbrueche.html

https://www.rheuma-liga.de/rheuma/krankheitsbilder/osteoporose

https://www.netdoktor.de/krankheiten/osteoporose/

https://www.test.de/medikamente/krankheit/osteoporose-k119/

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.